Генетические исследования Дмитрия Беляева были прерваны войной. В августе 1941 г. Дмитрий ушел добровольцем на фронт.

Вот как характеризует этот период военный историк Андрей Иванович Савин. Вместе с 4-й ударной армией Д. К. Беляев принимал участие в Торопецко-Холмской, Витебской, Полоцкой, Прибалтийской, Режицко-Двинской, Рижской операциях, а также ликвидации Мемельского плацдарма в составе Калининского, 1-го Прибалтийского и 2-го Прибалтийского фронтов. Определенное представление о том, как складывался боевой путь Д. К. Беляева, дают тексты наградных представлений. В наградном листе, заполненном 31 декабря 1943 г. начальником Химического отдела 4-й ударной армии подполковником Латышевым, говорилось: «Тов. Беляев на фронте Отечественной войны с июля 1941 г. За время пребывания на фронте т. Беляев прошел путь от рядового бойца до звания «капитан». Принимал непосредственное участие в боях в должности бойца, командира взвода, в боях в районе Осташково, Велиж. За время работы в Хим. отделе армии т. Беляев отлично поставил службу химической разведки противника, в результате полностью вскрыта химическая служба частей противника, стоящего перед фронтом 4-й ударной Армии. 18.12.43. г. лично т. Беляевым была возглавлена химическая разведка предполагаемого района расположения 10-и ствольных минометов противника. Рискуя жизнью в условиях сложной обстановки на фронте 90 гв. с.д. т. Беляев правильно определил о[гневую] п[озицию] 10-и ствольных минометов, в результате чего новый вид вражеского оружия был найден. Представляя капитана т. Беляева к правительственной награде, ходатайствую о награждении его орденом «Красная звезда»».

В октябре 1944 г. майор Беляев был представлен к ордену Отечественной войны 2-й степени. В частности, в наградном листе значилось: «Не считаясь со временем и трудностями, обобщил ряд ценных материалов из опыта боевых действий армии по химслужбе и использованию дымовых и огнеметно-зажигательных средств, которые представляют интерес для всей химической службы Красной армии. В период наступательных действий армии постоянно находится на ВПУ, откуда правильно и умело осуществлял, и проводил в жизнь все вопросы по повышению качества химической подготовки войск, а также аккуратно и своевременно оформлял боевую документацию по химслужбе».

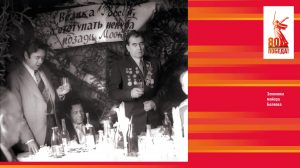

Победу майор Беляев встретил в Прибалтике. Он вспоминал: «Там располагалась мощная Курляндская группировка фашистов, которая оказывала ожесточенное сопротивление. На 8 мая 1945 года была запланирована наступательная операция наших войск. Все ждали времени “Ч” начала артиллерийской подготовки и последующего наступления. Вдруг генерала вызывают к командующему, артиллерия молчит. И только через два часа генерал, вернувшись на командный пункт, торжественно и радостно сообщил, что война окончена. С наблюдательного пункта хорошо просматривался передний край немцев. И вдруг он весь стал “белеть”, немцы сдавались!!! Кто белый флаг вывешивал, кто портянку, или носовой платок, или просто газету. И каково же было ликование в этот момент всех наших солдат. Просто дух захватывал, все выскочили из окопов, блиндажей. Началась стрельба в воздух и бурное веселье. Наконец-то долгожданная Победа, позади четыре тяжелейших года войны».

Д.К. Беляев прошел военной дорогой, начав рядовым пулеметчиком и закончил войну в мае 1945 г. в звании майора, старшего помощника начальника химического отдела 4-й ударной армии Ленинградского фронта. Был дважды тяжело ранен, награжден орденом Красной звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

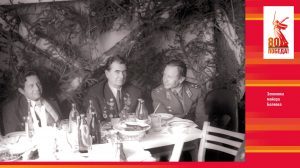

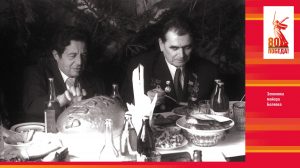

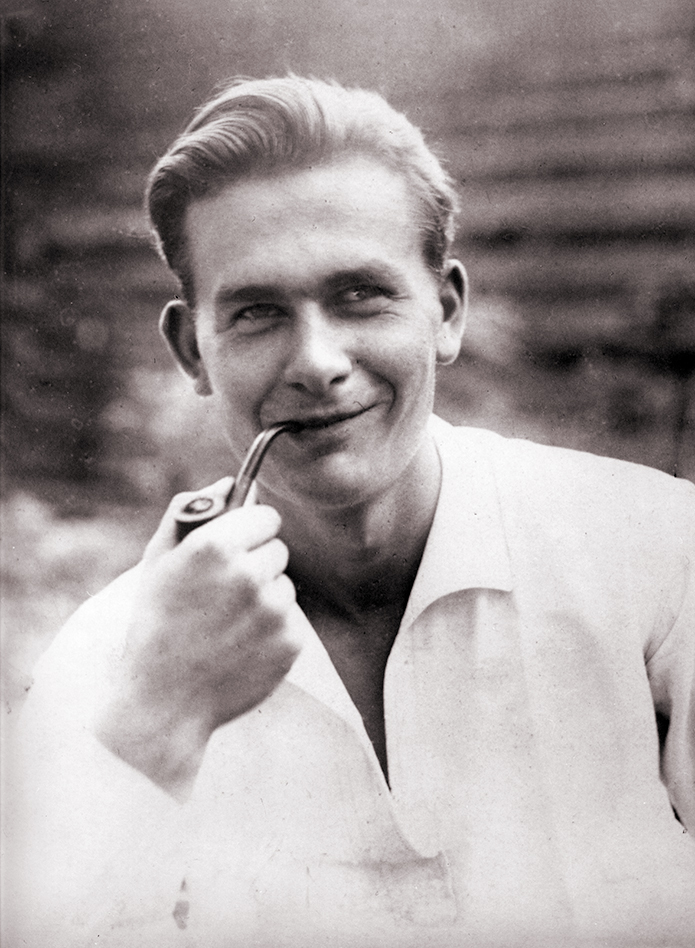

На фронте. У поселка Прудок.

Майоры И. Г. Кушнир, Д. К. Беляев и Е. А. Троицкий. 18 июля 1944 г.

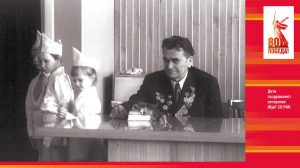

Ветераны Сибирского отделения РАН и Советского района г. Новосибирска вспоминают, что Дмитрий Константинович Беляев был не только крупным генетиком, но прежде всего воином. Он никогда не забывал о войне и ветеранах. Д. К. Беляев хорошо знал, что суровая фронтовая действительность – это ежедневная опасность для жизни, постоянный риск и необходимость порой мгновенно принимать решения. Чувство воинского братства, дружбы и взаимного доверия к соратникам Дмитрий Константинович пронес через всю свою жизнь.

В конце 1960-х гг. была создана организация ветеранов войны Советского района г. Новосибирска с задачей объединения и поддержки участников войны, военно-патриотического воспитания молодежи. С 1969 по 1985 г. Совет ветеранов возглавлял Д. К. Беляев. Человек, прошедший всю войну, он как никто понимал цели и задачи ветеранского движения и способствовал зарождению целого ряда традиций. Участники войны приходили в школы, институты, на предприятия района, рассказывали о войне, о Победе и той цене, какой она досталась. Во многих школах были созданы музеи или комнаты боевой славы. При подготовке к юбилею Победы в 1970 г. по инициативе Д. К. Беляева было решено организовать шествие ветеранов войны по Морскому проспекту, от здания Президиума до Дома ученых. Участвовали в параде ветеранов не только сотрудники институтов, прошедшие войну, но и все жители Советского района.

В день 40-летия Победы он сказал, что война явилась «действительно испытанием всех физических и духовных сил народа». Для него было свято чувство причастности к военным, к армии. Это проявилось в верности фронтовой дружбе, в глубоком знании истории Великой Отечественной войны, в бережном отношении к ветеранам войны. Д. К. Беляев подчеркивал: «Они внесли личный вклад в ту Великую Победу, которой мы все пользуемся, и поэтому заслуживают самого глубокого уважения и почитания. Память о войне – совесть народа».

После демобилизации в сентябре 1945 г. Д. К. Беляев приступил по запросу наркома внешней торговли А. И. Микояна к работе во Всесоюзной научно-исследовательской лаборатории пушного звероводства и пантового оленеводства.

Именно в это время Дмитрий Константинович начал свои знаменитые селекционные эксперименты, которые впоследствии привели его к выдающемуся эволюционному открытию – знаменитой концепции дестабилизирующего отбора.

Уникальность этих результатов состояла в том, что Д. К. Беляеву удалось экспериментально за несколько десятков поколений разведения воспроизвести процесс одомашнивания диких животных, на который в ходе естественной эволюции потребовалось бы до 15 тысяч лет.

В широкомасштабных мультидисциплинарных экспериментах на лисах Беляев открыл новый тип эволюционного отбора, названный дестабилизирующим, который характеризовался очень быстрым и одновременным изменением большого комплекса фенотипических характеристик: морфологических, физиологических, поведенческих, биохимических и других. При этом ранние этапы отбора характеризовались появлением фенотипических признаков, отсутствовавших в исходных популяциях, то есть возникали de novo. Мишенями отбора по поведению оказались молекулярно-генетические системы и процессы, тесно связанными с нейроэндокринными механизмами, обеспечивающими функционирование мозга и нервной системы, то есть с иерархически наиболее высокими уровнями регуляции организмов млекопитающих. Замечательным свойством дестабилизирующего отбора академик Беляев считал то, что он порождал исключительно высокие темпы наследуемой фенотипической изменчивости, в основе которой лежало ускорение возникновения изменчивости генетической.

Ценность этих результатов состояла в том, что Д. К. Беляеву удалось экспериментально воспроизвести исторический процесс одомашнивания диких животных, поставив тем самым, под экспериментальную возможность управлять скоростью эволюционного процесса.

Академик Беляев – автор уникального эксперимента по воспроизведению процесса доместикации животных

В годы, когда никто и не мечтал о полной расшифровке геномов, Институт цитологии и генетики СО АН СССР был одним из немногих мировых генетических центров, который начал работы по составлению генетических карт американской норки и серебристо-чёрной лисицы. В настоящее время по этому вопросу с институтом плодотворно сотрудничают учёные из университетов Австралии, Германии, Израиля, США, Финляндии, Франции.

Сегодня, проводимое в ИЦиГ СО РАН исследование в многолетнем селекционном эксперименте на пушных зверях по выявлению дестабилизирующих эффектов в процессе движущего отбора по поведению показывает, что: 1) отбор по кодирующим последовательностям генов-регуляторов индивидуального развития может быть использован в качестве механизма быстрого формообразования в селекционном процессе; 2) другая точка зрения обращает внимание на то, что следы движущего отбора, которые выявляются при анализе кодирующих последовательностей ДНК, представляют только очень малую и, может быть, не самую важную часть тех преобразований генома, которые отвечают за селекционные процессы. При этом основная роль отводится эволюции не кодирующих, а регуляторных элементов генома (промоторов, энхансеров и др.), в их наследственно изменяемом закреплении. Эта точка зрения во многом совпадает со взглядами на эволюцию генетических систем, которые много лет назад высказывал Д.К. Беляев.