Первым директором ИЦиГ СО АН СССР стал неформальный лидер среди генетиков СССР того времени, член-корреспондент АН СССР Николай Петрович Дубинин, который привлек в институт блистательную плеяду генетиков и селекционеров старшего поколения, собранных со всего простора Советского Союза. Особое место среди приглашенных занимал сорокалетний кандидат сельскохозяйственных наук Д. К. Беляев, который возглавил Отдел генетики животных и вскоре стал заместителем директора по научной работе. Директор Института биологии развития АН СССР академик Б. Л. Астауров в своих воспоминаниях о том времени писал: «Д. К. Беляев был значительно моложе ветеранов генетики, он органично вписался в спаянный невзгодами коллектив, несломленный, готовый к новой борьбе за истину в науке».

После посещения 10 октября 1959 г. Академгородка Н. С. Хрущёвым первый директор ИЦиГ Н. П. Дубинин вынужден был покинуть институт. Д. К. Беляев, назначенный в октябре 1959 г. и. о. директора, принял на себя груз ответственности за становление и судьбу института. В первое десятилетие в результате частых проверок различными комиссиями с конкретными установками «покончить с менделизмом-морганизмом» ИЦиГ не раз оказывался на грани ликвидации или перепрофилирования. Председателю СО АН СССР академику М. А. Лаврентьеву вместе с Д. К. Беляевым приходилось принимать неординарные решения, которые спасали институт.

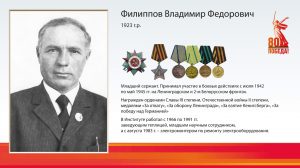

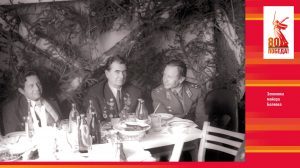

М. А. Лаврентьев и Д. К. Беляев

Только в 1965 г., после отстранения от власти первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва, поддерживавшего Т. Д. Лысенко, Дмитрий Константинович Беляев был утвержден в должности директора.

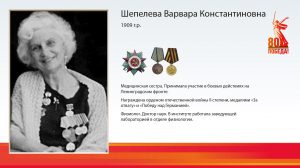

Первый Ученый совет ИЦиГ.

Д. К. Беляев – в центре в первом ряду. 1961 г.

Четверть века – с 1959 по 1985 г. – Д. К. Беляев возглавлял Институт цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР, ставший по проводимым в нем фундаментальным и прикладным исследованиям крупнейшим комплексным генетическим, цитологическим и молекулярно-биологическим центром страны. Под руководством Д. К. Беляева как директора произошло формирование новых направлений фундаментальных генетических исследований внедрением новейших достижений генетики в селекционную и биомедицинскую практику. В научно-образовательной деятельности института приоритетной задачей являлась подготовка нового поколения генетиков и селекционеров.

Институт цитологии и генетики под руководством академика Беляева добился крупных успехов в решении важных теоретических проблем, связанных с изучением кардинальных биологических закономерностей.

Перечень выдающихся фундаментальных и прикладных достижений ИЦиГ СО АН СССР, полученных под руководством Д. К. Беляева, исключительно велик. В качестве примеров приведем лишь несколько таких результатов.

1) Совместно с СО ВАСХНИЛ методом радиационного мутагенеза был создан высокоурожайный сорт яровой мягкой пшеницы Новосибирская 67, устойчивой к полеганию и осыпанию, засухоустойчивой, характеризующейся отличными хлебопекарными качествами

Этот сорт занимал более 3.5 млн га посевных площадей, а чистая прибыль от его внедрения до 1991 г. составляла около 200 млн советских рублей, окупив создание ИЦиГ СО АН СССР в десятки раз.

2) Методами химико-ферментативного синтеза и генетической инженерии к 1981 г. был сконструирован искусственный ген, кодирующий пептид ангиотензин, что являлось выдающимся пионерским достижением тех лет, опередившим на два десятилетия массовое развитие исследований в области синтетической биологии.

3) Д. К. Беляеву принадлежит заслуга привлечения внимания к проблеме сохранения биоразнообразия и генофондов животных. Практической реализацией крупномасштабного экспериментального проекта стало принятое в 1980 г. Постановление Президиум СО АН СССР об организации в ИЦиГ сектора генетики, гибридизации и доместикации животных, в котором была развернута научная работа по организации и сбору генофондов аборигенного скота и диких млекопитающих на базе Алтайского экспериментального хозяйства СО АН СССР, созданного в п. Черга (Республика Алтай).

4) В кооперации с Новосибирским институтом органической химии СО АН СССР были разработаны и внедрены в практику сельского хозяйства искусственные стимуляторы роста и развития растений – аналогов природных растительных гормонов, усиливающих накопление биомассы сельскохозяйственных растений. Эти работы положили начало крупномасштабному производству широкого спектра биобезопасных средств защиты и стимуляторов роста растений.

В 1964 г. Д. К. Беляев был избран членом-корреспондентом, а в 1972 г. – действительным членом (академиком) АН СССР. Как заместитель председателя СО АН СССР, он курировал проведение биологических исследований в научных институтах Отделения. Дмитрий Константинович стоял у истоков формирования и поддерживал развитие новых для Сибири направлений в биологии, в том числе цитологии и цитогенетики, молекулярной биологии и генетической инженерии, иммуногенетики и медицинской генетики, биоинформатики и физиологической генетики животных, генетики и селекции растений и животных. В течение многих лет он, как председатель Научного совета по генетике и селекции АН СССР, а также вице-президент Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова, объединившего в своих рядах около четырех тысяч генетиков и селекционеров СССР, играл важнейшую роль в восстановлении и развитии генетики в СССР.

С именем Д. К. Беляева связано налаживание связей с мировым генетическим сообществом с целью признания им отечественной классической генетики. «Мерой оценки, – говорил Д. К. Беляев на IV съезде ВОГиС, – должна служить способность науки указывать пути, которые бы обеспечили все возрастающие потребности населения Земли в продовольствии. Сама жизнь бросает вызов как генетической теории управления формообразованием организмов, так и практике всей нашей генетико-селекционной работы».